Le témoignage de Claire, une perte de poids, 3 IAC, 2 FIV et une petite fille

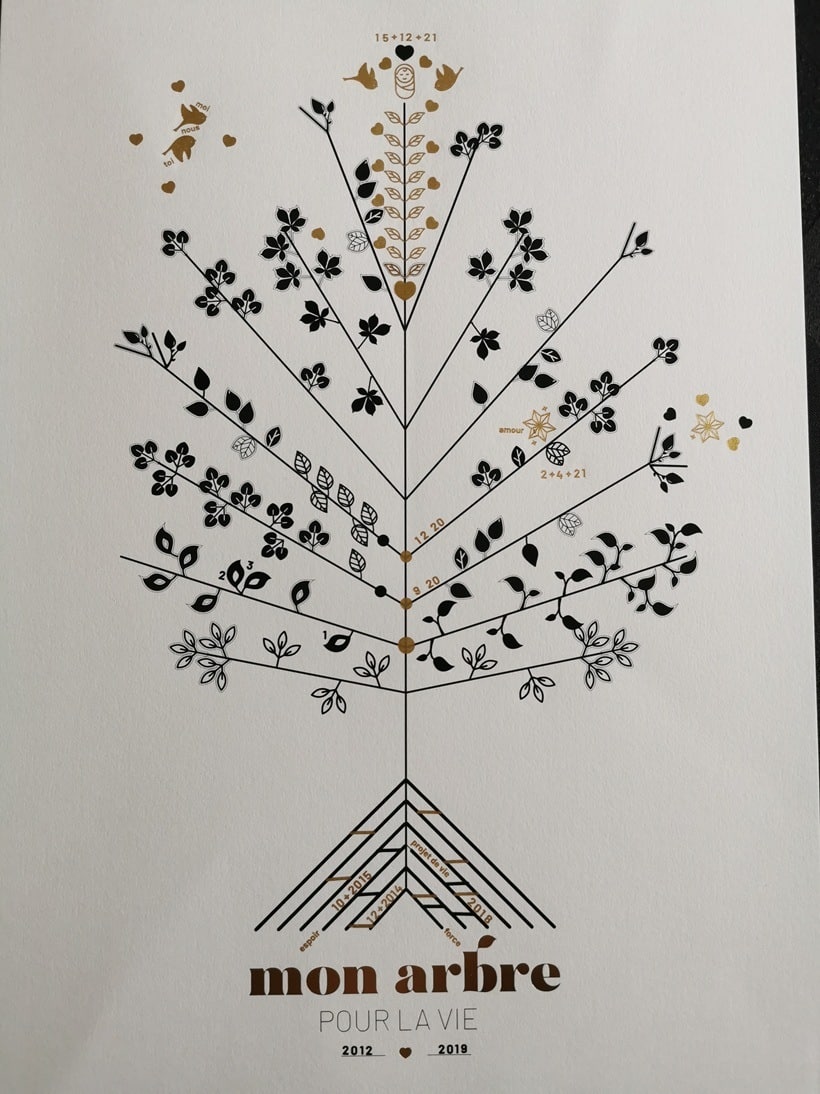

Tout a commencé en 2014, après deux ans d’amour avec mon conjoint, nous décidons de fonder notre famille.

J’arrête donc la pilule, toute sereine, en décembre 2014. À ce moment-là, je suis confiante dans ma capacité à y parvenir facilement. J’ai baigné toute mon enfance dans l’univers de la maternité, car ma maman était auxiliaire de puériculture en salle d’accouchement. J’ai moi-même travaillé pendant cinq ans dans une maternité pour payer mes études.

Les mois passent sans résultat, mais sans aucune pression non plus. Je ne calcule rien.

Première grossesse et fausse couche

En octobre 2015, je consulte ma gynécologue parce que j’ai mal aux seins. Je ne fais aucun lien avec une éventuelle grossesse. Le soir, je fais un test que j’oublie même de regarder pendant des heures, et je découvre finalement qu’il est positif. Nous sommes très heureux et je fais aussitôt une prise de sang pour confirmer la grossesse. Je n’aurai pas le temps de faire une échographie : dix jours plus tard, je fais une fausse couche alors que j’étais à plus de deux mois de grossesse. Cela a été extrêmement difficile, comme des montagnes russes émotionnelles, de la joie à la tristesse en très peu de temps. On n’est jamais prêt à vivre cela. Qui plus est, le personnel médical n’a pas été très humain, banalisant l’événement. Mon compagnon, à la suite de cela, a fait une dépression de plusieurs mois.

Nous nous laissons du temps, beaucoup de temps. Je ne reprends aucune contraception et nous nous investissons totalement dans nos projets professionnels.

Découverte de l’infertilité et chirurgie bariatrique

En 2017, nous réalisons néanmoins des tests de fertilité qui mettent en évidence notre obésité comme principale source d’infertilité, ainsi qu’une tératospermie chez mon conjoint.

Clairement, on nous explique que si nous ne perdons pas de poids, il n’y aura pas de PMA. Une nouvelle claque.

Nous décidons en juin 2018, le jour de mon anniversaire, de consulter un chirurgien pour une chirurgie bariatrique. Mon conjoint est opéré en septembre et moi en octobre. J’ai clairement accepté cette chirurgie pour enfin avoir un enfant, car je m’acceptais telle que j’étais, même à 120 kg.

Entrée en PMA et premiers examens

En septembre 2019, nous avons notre premier rendez-vous avec un gynécologue spécialisé en PMA. Il nous explique toutes les démarches, les différentes possibilités et ce vers quoi nous allons nous diriger.

Nous passons donc une batterie d’examens pour moi et pour mon conjoint. Un examen m’a particulièrement marquée : la fameuse hystérosalpingographie. Ce fut un enfer, car ils ont dû s’y reprendre à trois fois, il y a eu une panne de la machine de radiographie et, en plus, une perte de sang importante. Malgré tout, tout était normal de mon côté. En revanche, pour mon compagnon, il y a toujours des troubles spermatiques : OATS. En résumé, ses spermatozoïdes meurent vite, il n’y en a pas beaucoup, ils sont atypiques à 98 % et pas vraiment motivés. Nous sommes donc à la limite pour avoir accès aux inséminations, mais notre médecin souhaite tout de même tenter. Cela permettra également de voir comment je réagis aux traitements. Nous voilà donc avec une multitude de papiers, de rendez-vous à prendre avec le biologiste et les dernières prises de sang avant de commencer le premier cycle pour une insémination.

Les premières inséminations et leurs difficultés

En janvier 2020, je me souviendrai toujours de cette première injection. Nous étions en vacances au ski. À plus de 2 000 mètres d’altitude, j’appelle le secrétariat pour signaler le premier jour de mon cycle. C’était le début d’une aventure que nous n’imaginions pas aussi éprouvante, mais nous avions l’espoir d’obtenir notre miracle grâce à ce parcours.

J’ai été « gâtée » pour cette première tentative : 21 jours de piqûres et 6 échographies.

Fin janvier, voici le jour J. Nous allons récupérer le petit pot contenant les « zozos » de monsieur, soigneusement préparés par le laboratoire, et nous nous rendons à la clinique. Mais cette insémination nous déçoit : l’accueil par la gynécologue est froid, l’acte est expédié, complètement médicalisé… Malgré cela, nous y croyons. Commence alors la fameuse attente de 15 jours, interminable, où nous interprétons le moindre signe. Malheureusement, le test est négatif. C’est le jeu, nous enchaînons immédiatement sur le cycle suivant, sans temps mort. Oui, physiquement, ce n’était peut-être pas la meilleure option pour moi.

Nous changeons le protocole et augmentons les doses, mais c’est l’effet inverse qui se produit : je fais une hyperstimulation et nous devons arrêter. Il n’y aura pas d’insémination ce cycle-là.

Je me souviens qu’à ce moment-là, j’avais commencé à conserver dans un pot en verre toutes les seringues que j’utilisais. Ce pot m’aura suivie tout au long de la PMA. C’était un symbole de notre combat, trônant dans notre salon, pour rappeler que cela faisait partie de notre quotidien.

Nous ne l’avons jamais caché à nos proches, sans toutefois entrer dans les détails. Ils ne pouvaient pas comprendre notre parcours et notre désespoir. Il faut le vivre pour le comprendre. Heureusement, j’ai pu partager tout cela via les réseaux sociaux avec d’autres personnes engagées dans le même combat. Nous avons subi à maintes reprises les phrases toutes faites : « N’y pense pas et ça arrivera », « Vous êtes jeunes », « Je connais quelqu’un qui a adopté et, paf, un bébé naturellement ». Nous ne supportions plus d’entendre ça. Nous nous sommes donc mis dans notre bulle, sans rendre de comptes à personne. Néanmoins, la PMA nous a permis de faire de belles rencontres, des femmes comme moi (les « pmettes »), qui, aujourd’hui encore, sont devenues de vraies amies.

Le confinement et l’incertitude

Mais tout s’arrête avec le confinement. Nous restons dans l’incertitude, sans savoir quoi faire ni quand nous pourrions reprendre. J’ai des douleurs inhabituelles au cycle suivant, mais on nous explique que je ne peux pas me rendre à la clinique si je ne suis pas pliée en deux. Le confinement rend cette période particulièrement difficile : nous sommes seuls, tout est arrêté pour notre PMA, sans perspective de reprise.

Fin mai, nous retournons voir le médecin, qui nous dit : « On tente une dernière insémination, puis prenez déjà rendez-vous pour une FIV au cas où ». La clinique ne pratique que des inséminations, nous devons donc nous rendre à Lyon, à une heure de chez nous. Nous obtenons un rendez-vous début juillet, ce qui est rapide. Heureusement, tous les contrôles pourront se faire dans notre clinique afin d’éviter les allers-retours constants sur Lyon.

Fin juin, troisième insémination, et c’est encore un échec. Nous nous tournons donc vers la tant redoutée FIV. Oui, pour nous, ce passage au niveau supérieur est difficile à accepter. Nous avons peur de ce processus et de ses conséquences, mais l’espoir l’emporte et nous pousse à continuer.

Le passage à la FIV

Nous avons rendez-vous avec un gynécologue du centre de PMA de l’hôpital HFME de Lyon. C’est un endroit immense, une « usine à bébés ». Le médecin nous présente le protocole : un protocole long, en ICSI (compte tenu des problèmes du côté de monsieur). En clair, on injecte directement un spermatozoïde dans l’ovocyte. Et c’est reparti : beaucoup de paperasse, d’ordonnances, de rendez-vous… Nous commençons le traitement dès le mois d’août.

Nous entamons d’abord une phase de blocage pour mettre les ovaires au repos avant la stimulation. Tout se passe plutôt bien, pas plus d’effets secondaires que lors des inséminations. Le médecin se montre confiant quant à mes chances, étant donné mes réactions lors des précédentes stimulations. En septembre, c’est le jour de la ponction, sous anesthésie locale, qui se déroule sans encombre. La douleur reste supportable. En partant, on nous annonce 11 ovocytes prélevés, dont 7 sont matures. Un peu déçus, mais nous gardons confiance.

De J2 à J5, nous sommes appelés quotidiennement pour connaître le nombre d’embryons qui continuent à se développer. Le dimanche matin, à 8 heures, on nous informe que nous pouvons venir pour le transfert d’un embryon de bonne qualité. Je n’ai alors aucune information sur les autres.

Le transfert se déroule bien, mais ce moment est souvent idéalisé. Nous nous tenons la main, pleins d’espoir, pendant quinze jours. Entre-temps, nous découvrons qu’aucun embryon n’a pu être congelé, ce qui est une immense déception, suivie du résultat négatif, qui est extrêmement difficile à accepter.

À ce stade, mon conjoint le prend très mal. Peut-être nos médecins étaient-ils trop optimistes. Nous apprenons en parallèle que mon petit frère attend un enfant non désiré, ce qui provoque en moi colère et tensions dans notre couple.

Deuxième FIV, nouveaux espoirs et nouvelles épreuves

Le rendez-vous avec notre gynécologue, destiné à faire le point, est très froid. Elle revoit complètement les dosages et le traitement, me prescrivant deux injections par jour pour la stimulation. J’accompagne également mon conjoint chez l’urologue, car je réalise que je ne prenais pas suffisamment en compte son ressenti. De mon côté, je subissais les traitements, les examens, alors que lui ne faisait « qu’un prélèvement ».

Cette deuxième FIV n’a plus la saveur du début. Nous ne nous attendons plus à rien, nous faisons les choses de manière machinale.

Elle est, de surcroît, très éprouvante pour moi : je souffre d’effets secondaires importants et handicapants (fortes douleurs, fatigue, nausées). J’en arrive même à faire un malaise juste avant la ponction.

La ponction se déroule bien, mais elle dure plus longtemps. J’entends même le personnel commenter : « Il y en a beaucoup ». En effet, j’ai pratiquement doublé le nombre d’ovocytes par rapport à la première fois : 19 ovocytes matures. Je me souviens de nos sourires, malgré les masques, et de ceux des médecins. Même courbée de douleur, ce meilleur résultat nous redonne du courage.

La semaine suivante est difficile, jusqu’au transfert frais d’un magnifique J5 de très belle qualité. Je pense que mon état général n’a pas aidé à ce que ce transfert se déroule bien.

Comme à chaque fois, mes règles arrivent, annonçant l’échec, et nous l’apprenons un jour de Noël. Un coup dur supplémentaire dans ces moments familiaux où il faut faire bonne figure alors que l’on souffre intérieurement. Il faut masquer ses larmes lorsque Mamie demande : « Alors, c’est pour quand le bébé ? ». Nous finissons ainsi l’année 2020 dans la tristesse.

Heureusement, nous avons encore cinq embryons congelés. Mais nous n’en pouvons plus, et nous décidons de mettre un frein. Nous ne faisons que vivre pour la PMA et nous nous isolons. Bien que nous soyons soudés, notre couple souffre.

Les transferts d’embryons congelés

Comme au début du parcours, je mets en place différentes stratégies pour nous aider : coach en fertilité, compléments alimentaires, sophrologie, acupuncture, hypnose… La sophrologie et l’hypnose m’ont particulièrement aidée. Sans cela, je crois qu’il aurait été difficile de continuer sereinement.

Nous procédons au premier transfert d’un embryon congelé. Je me dis que cela ne peut pas être pire que la FIV, et pourtant, ce nouveau traitement est éprouvant. J’ai du mal à gérer mon travail tant je suis épuisée. Je reprends aussi beaucoup de poids, ce qui complique davantage mon combat contre l’obésité.

Nous transférons un premier embryon en février 2021, mais c’est encore négatif. Encore un échec, une quasi-habitude.

Au point que je rencontre notre médecin pour préparer une troisième FIV, avec de nouveaux examens pour déterminer pourquoi ça ne fonctionne pas. J’ai déjà toutes les ordonnances, afin de ne pas perdre de temps.

Puis nous programmons un second transfert d’embryons le 2 avril 2021 : deux J5. Je me souviens de ce transfert. Nous avons attendu dans le couloir parce qu’il y avait énormément de monde dans la salle d’attente. Nous appelions cet endroit « l’usine à bébés ». Nous regardions les dossiers que tenaient les autres couples, plus ou moins épais, en nous disant que nous n’étions pas seuls dans cette galère. J’entre dans la salle de transfert, je m’installe et un médecin arrive à toute allure. Elle laisse la lumière allumée, contrairement aux fois précédentes où l’éclairage était tamisé. J’ai ressenti une vive douleur quand elle a passé le col avec le cathéter. Elle termine son geste et repart aussitôt, ne nous laissant que la date de la prise de sang. Nous repartons presque indifférents, car j’ai déjà la troisième FIV en tête, même s’il reste deux embryons congelés.

La découverte de la grossesse

Nous reprenons notre routine quotidienne sans y penser particulièrement dans les jours qui suivent.

Cinq jours plus tard, je ne saurais dire pourquoi, mais je fais un test de grossesse « bandelette » pour la première fois. Une ligne légère apparaît, mais je n’y prête pas vraiment attention, comme si mon cerveau refusait d’y croire. J’en refais un le lendemain, qui fonce davantage.

Le samedi matin, je préfère aller faire une prise de sang pour en avoir le cœur net et passer à autre chose. Je ne m’attends pas à un autre résultat que négatif, comme toutes les fois précédentes.

Après la prise de sang, je fais quelques courses et, sur le chemin du retour, je vois un e-mail du laboratoire : 237 UI. Je reste figée, je crie, je pleure. Ce n’est pas possible, il y a enfin une accroche !

À ce stade, je ne parle pas encore de grossesse, car qu’un embryon s’accroche est déjà une étape symbolique pour moi.

En rentrant, je refais un test dit « officiel » pour l’offrir à mon conjoint, qui ignore tout de mes démarches. Je lui prépare ce test avec un livre que j’ai acheté plusieurs années auparavant pour ce moment précis : « Devenir papa pour les Nuls ». En PMA, il y a moins de place pour la surprise, mais cet instant reste magique malgré une certaine retenue. Quand je lui tends le livre et le test, il ne comprend pas immédiatement. Il me dit : « Tu n’as pas fait de prise de sang ? ». Je lui réponds que si, et lui montre le résultat. Il me prend dans ses bras, me demande de le pincer pour être sûr que ce n’est pas un rêve. Nous sommes heureux, mais nous restons prudents, car nous gardons en mémoire la fausse couche et les échecs. Nous avançons donc étape par étape.

Vivre la grossesse après la PMA

J’appelle le centre PMA pour connaître la marche à suivre. C’est là que je comprends que nous sommes maintenant livrés à nous-mêmes, parce que c’est positif. Nous recevons des documents, une date pour l’échographie de datation, et l’on nous recommande fortement de déjà nous inscrire à la maternité. C’est déroutant, on ne sait plus quoi penser. Je ne suis pas rassurée, et comment pourrais-je l’être après un tel parcours ? On me conseille d’attendre et c’est tout.

Mon seul moyen de me rassurer consiste à faire des prises de sang pour vérifier que le taux bêta-HCG augmente régulièrement. Je sais que ça ne sert pas à grand-chose, mais je n’avais que cela. J’ai dû en faire une bonne dizaine avant la première échographie.

Le jour de l’échographie, la tension est à son comble. La gynécologue perçoit notre anxiété et m’installe rapidement pour l’examen. Elle ausculte brièvement et nous annonce qu’il y en a deux, mais qu’un seul embryon a un rythme cardiaque. Elle nous montre alors le petit cœur qui bat. Rien que d’y repenser, j’en ai les larmes aux yeux. C’est l’un des plus beaux moments de notre vie. Entendre son cœur nous a apporté un bonheur immense et un soulagement indescriptible après tant d’épreuves. Le deuxième embryon, en revanche, a cessé son développement. Il faudra vérifier lors d’un contrôle dans deux ou trois semaines, avant la fameuse T1, que tout va bien et que je n’évacue pas cet embryon. Une fois dans la voiture, nous laissons enfin s’exprimer nos émotions et je pleure toutes les larmes de mon corps.

Je suis enceinte !